游褒禅山记原文以及翻译如下一原文 褒禅山亦谓之华山游褒禅山记,唐浮图慧褒始舍于其址,而卒葬之以故其后名之曰“褒禅”今所谓慧空禅院者,褒之庐冢也距其院东五里,所谓华山洞者,以其乃华山之阳名之也距洞百余步,有碑仆道,其文漫灭,独其为文犹可识曰“花山”今言“华”如“华游褒禅山记;哈喽,大家好今天要给大家讲解游褒禅山记的是游褒禅山记游褒禅山记是北宋政治家思想家王安石,在辞职回家的归途中,游览游褒禅山记了褒禅山之后,以追忆的形式写下的一篇游记,这篇游记因事见理,夹叙夹议,其中阐述的诸多思想,不仅在当时难能可贵,在如今的社会中,也具有极其深远的现实意义其中这一句;褒禅山也被称为华山,唐代和尚慧褒最初在此处建舍,后来安葬于此,因此后来称此山为“褒禅”现在所说的慧空禅院,是慧褒的庐冢从禅院东行约五里,即是华阳洞,因其位于华山之阳而得名洞前百余步,有碑横卧于路,碑文已模糊不清,仅存的几个字还能辨认出是“花山”,现在所说的“华”字;原文褒禅山亦谓之华山唐浮图慧褒始舍于其址,而卒葬之以故其后名之曰“褒禅”今所谓慧空禅院者,褒之庐冢也距其院东五里,所谓华山洞者,以其乃华山之阳名之也距洞百余步,有碑仆道,其文漫灭,独其为文犹可识,曰“花山”今言“华”如“华实”之“华”者,盖音谬也其下;游褒禅山记 褒禅山亦谓之华山,唐浮图慧褒始舍于其址,而卒葬之以故其后名之曰“褒禅”今所谓慧空禅院者,褒之庐冢也距其院东五里,所谓华山洞者,以其乃华山之阳名之也距洞百余步,有碑仆道,其文漫灭,独其为文犹可识曰“花山”今言“华”如“华实”之“华”者,盖音谬也其。

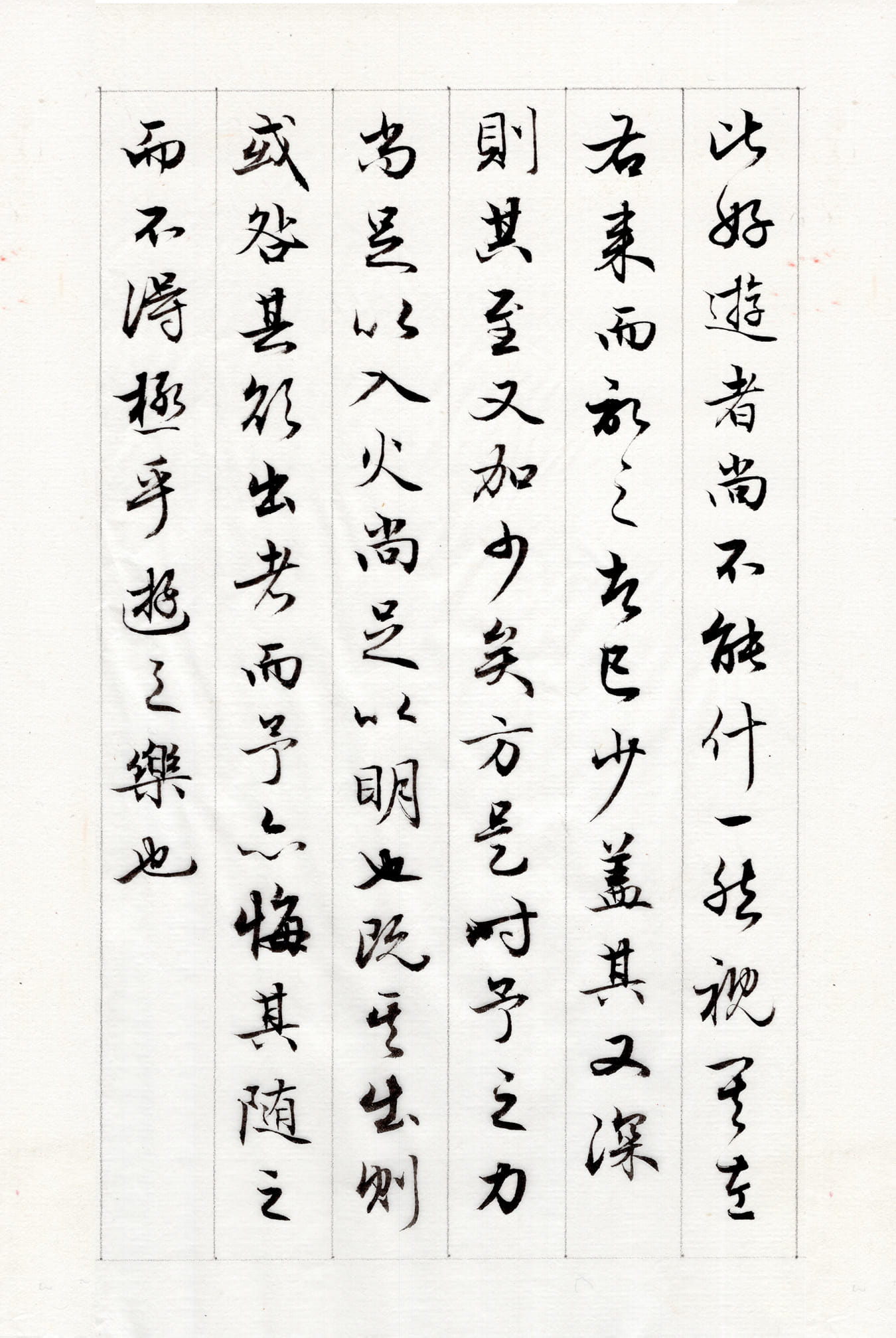

王安石游褒禅山记需要部分段落背诵以下为背诵内容于是余有叹焉古人之观于天地山川草木虫鱼鸟兽,往往有得,以其求思之深而无不在也夫夷以近,则游者众险以远,则至者少而世之奇伟瑰怪,非常之观,常在于险远,而人之所罕至焉,故非有志者不能至也有志矣,不随以;第一层第一段,介绍褒禅山概况 文章紧扣题目,以“褒禅山亦谓之华山”一句起头,点明作者所游的地方是“褒禅山”,以及这座山的另一个名称“华山”由这句的“褒禅山”一名引出褒禅山名称由来,点出禅院写禅院,既证实褒禅山名称由来,又引出“距其院东五里”的华山洞写华山洞的位置和命名缘由,为下文写;褒禅山,又名华山唐代和尚慧褒曾在山中建室居住,死后安葬于此,故称褒禅山如今,人们称其地的寺庙为慧空禅院,即慧褒之墓距禅院东五里,即为华阳洞,因其位于华山南面而得名洞旁石碑,文字模糊,仅存“花山”二字,后人误读为“华山”,此乃音讹前洞平坦开阔,泉水涌流,众多游客题字;游褒禅山记 宋代王安石 原文褒禅山亦谓之华山,唐浮图慧褒始舍于其址,而卒葬之以故其后名之曰“褒禅”今所谓慧空禅院者,褒之庐冢也距其院东五里,所谓华山洞者,以其乃华山之阳名之也距洞百余步,有碑仆道,其文漫灭,独其为文犹可识曰“花山”今言“华”如“华实”之“华;游褒禅山记原文 褒禅山亦名华山,古称华阳山吾之游于此,始得妙境之所在崇岗隐天,幽谷秘景有奇花异草,怪石嶙峋洞壑深奥,崇冈峭峻盘道逶迤,松篁夹道身临其境,心旷神怡余与二三友憩于寺侧亭中,悟人生得失,览江山胜迹乐而忘返,美不胜收山之古刹幽静深邃,僧人修行其中。

游褒禅山记原文 褒禅山亦当水之乐处也予乃仆于诸人游褒禅山,适逢初春时节,山色如黛,草木生辉行到道观堂处,左右观览于林泉草木之间,美如蓬莱仙境念曰真吾人世外桃源也观泉赏景之余,亦寻幽探胜,遂游褒禅寺,以文志之世人传闻其有奇异之处,多道士炼丹修身于此登高远眺,始;褒禅山亦谓之华山,唐代和尚慧褒居于此,殁而葬焉,因以名山今所谓慧空禅院者,褒之庐冢也距其院东五里,所谓华山洞者,以其乃华山之阳名之也距洞百余步,有碑仆道,其文漫灭,独其为文犹可识,曰“花山”今读“华”为“华实”之“华”,盖音谬也由此下,平旷,有泉侧出,而记游;1游褒禅山记中心思想游褒禅山记一文通过记叙游览褒禅山,进而议论抒发了感想无论治学处事,都首先要有百折不挠的意志,才能无讥无悔,同时还应该有“深思而慎取”的态度对于今天,仍有其积极意义今天游褒禅山记我们也强调立志,我们所说的“志”,和王安石所说的“志”,具体内容虽然不同,但“。

游褒禅山记中,作者巧妙地运用对比手法,以前后洞的概述突显不同环境,揭示了人们常有的避难就易心理随后,作者详细描述了游历后洞的经过,通过一系列连锁句式的运用,描绘了深入艰难奇观的探险过程,为后文借景喻理提供了坚实的基础文章笔锋一转,着重强调了后洞奇险莫测的景观,以此反衬出奇观;游褒禅山记原文如下褒禅山亦谓之华山,唐浮图慧褒始舍于其址,而卒葬之以故其后名之曰“褒禅”今所谓慧空禅院者,褒之庐冢也距其院东五里,所谓华阳洞者,以其乃华山之阳名之也距洞百余步,有碑仆道,其文漫灭,独其为文犹可识曰“花山”今言“华”如“华实”之“华”者。